アクアリストの皆様であれば御存じかと思いますが、海外から輸入される熱帯魚たちは、国が決めた法律や検査・検疫に従う輸入が行われています。

また、熱帯魚だけでは無く外国産の水草にも検疫がかけられており、日本国内への病害虫の侵入を防ぐため、輸入の際には厳しいチェックが行われています。

もちろん、アクアリウムだけでは無く、海外からやってくる爬虫類や両生類に至っても、同じような厳しいチェックを受けて日本へやって来ます。

このような事実からわかる通り、私達アクアリストは国が決めた輸入に関する制限や決まり事の中で、アクアリウムと言う趣味を楽しんでいることになります。

さらに…注意・注目すべきは輸入に関する決まり事だけではありません。

何も知らずに池や川で採取した生物が、実は「外来生物法」で規制されている生物だったりすることもあります。

近年は無責任な飼育者によって国内に放流された生物 (外来生物法に指定された生物) が繁殖しているため、近所の池で釣った魚であっても、安易に飼育できないのが実情です。特に、外国からやってきた魚は見た目で判断が付きますが、それらを持ち帰ること自体に注意が必須です。

自然採取した魚や動物を飼育する際には、規制されている生物でないかを事前に調べる必要があります。

また、法律は毎年更新されますので、新たに規制される生物が出てくる可能性もあります。

「2年前には規制されていなかったのに、先日規制されているのを知った!」なんてことも起こります。

そのため、熱帯魚や海外産の水草を用いて水槽を楽しんでいるアクアリストの皆様は、定期的にその規制内容を把握しておく必要があります。

この記事では、それらの規制に関する最新情報を得るため、アクアリスト (熱帯魚飼育者) が必ず定期的にチェックすべきホームページを2つ紹介します。

熱帯魚を楽しむアクアリストが最低限確認すべき2つのサイト

現代は、通信技術・半導体技術の発展により、様々な情報が行き交う時代になりました。

私が子供の頃は、情報と言えば雑誌や新聞、そしてテレビ番組で得るものでしたが、今では検索エンジンを使えば、ありとあらゆる情報をスピーディーに得ることができます。

ただし、信用できる情報も信用できない情報も入り混じっているのが現実のため、正しい情報を得るためには確実に信用できるホームページを訪れる必要があります。

アクアリストが定期的にチェックすべきホームページとして、最も有名なのが「環境省のホームページ」です。

日本の環境に関わる最新の情報や、日本の環境を守るために国がやっていることなどを情報収集することができます。

環境省のホームページの中に、以下で紹介する海外から輸入される生物の規制や特定外来生物の指定に関わるページもあります。

さらに、冒頭でも述べましたが、海外から輸入される水草・植物に関わる規制もあるため、その情報も得ておく必要があります。

その水草や植物に関する情報が得られるのが、農林水産省の「植物防疫所」のホームページです。

記憶に新しいところでは、2020年秋になりますが、インドネシアから輸入される人気の「ブセファランドラ」が規制を受けたことが発表されました。

以下では、環境省の外来生物に関わるページと農林水産省の植物防疫所のページについて、私が見ておいた方が良いと思うポイントを紹介します。

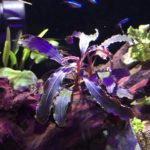

環境省「日本の外来種対策」のホームページの確認ポイント

まず最初に環境省の特定外来生物に関する情報になります。

下のリンクから、日本の外来生物に関する情報を確認することができます。

このページでは、外来生物法だけではなく、外来生物の一覧や外来種問題に対する対策なども紹介されています。

どれも重要な情報になりますので、アクアリストであれば、一度は目を通すべきホームページだと言えます。

以下では、アクアリウムに関連の深い項目を幾つか御紹介します。

特定外来生物に指定された生物を確認

1つ目は、全ての特定外来生物が記載されているページです。

下に該当ページの画像を載せていますが、赤色の点線で囲ったバナーから入ることができます。

特定外来生物等一覧のバナーをクリックすると、下の画面に移動するのですが、外来種を哺乳類、魚類、爬虫類、鳥類、昆虫類…と詳細に分けて記載してくれているので、外来生物の情報を探しやすくなっています。

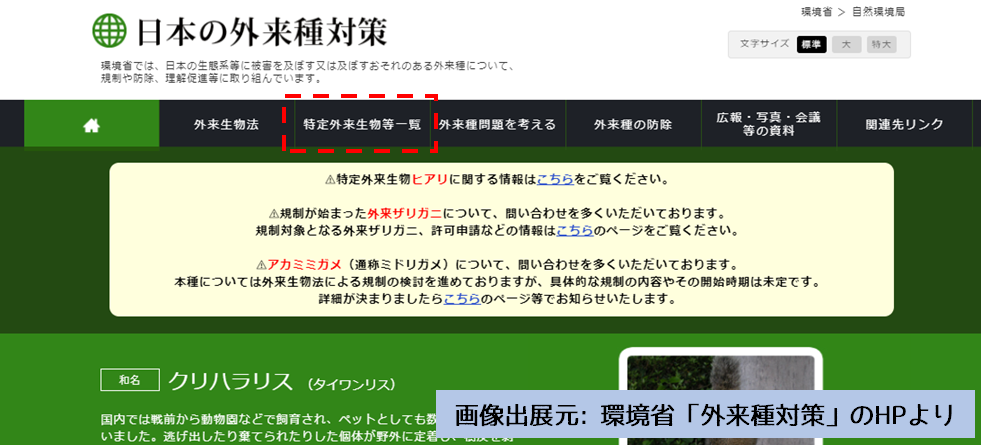

例えば、特定外来生物の「ブラックバス」であれば、魚類のリンクをクリックすると探すことができ、次のページで詳細が紹介されています。

特定外来生物の原産地や学名、日本国内での生息地域の拡大状況などが細かく記載されているので、アクアリストであれば、誰もが興味を持って読めるような内容になっています。

ブラックバスが外来生物であることは知っている方が多いと思いますが、自分が知らなかった情報を得ることもできるので、各外来生物のページを読んでみることをお勧めします。

「えっ?この魚も特定外来生物に指定されているの!?」という驚きもあるかもしれませんね。

現在話し合われている特定外来生物候補の情報も収集できる

次に着目すべきは特定外来生物の「新規指定の検討」についてのページです。

外来種対策のHPのトップで、下の方にスクロールしていくと、次の画像の通り「Hot Topics」と記載された欄が現れます。

このHot Topicsの中で、赤い点線で囲んだ場所に「特定外来生物等の新規指定の検討」と書かれたリンクがあります。

ここをクリックすると、新規に特定外来生物の追加を検討している生物の内容や、実際に専門家と話し合いを行った会合の資料などを見ることができます。

その資料では、新規に追加されようとしている生物だけでなく、何故その生物が新規追加に検討されているのか?などの理由の詳細も見ることができます。

全ての資料に目を通すことは難しいのですが、アクアリストであれば魚類や爬虫類くらいには目を通しておいても損は無いと思います。

もしかしたら、皆さんが飼育している生物が、特定外来生物の新規追加として検討されているかもしれませんよ!?

また、Hop Topicsには、その時の最も注目されている情報が掲載されています。この記事を書いている段階では、港で「ヒアリ」が見つかった後だったので、ヒアリのバナーが置かれていました。

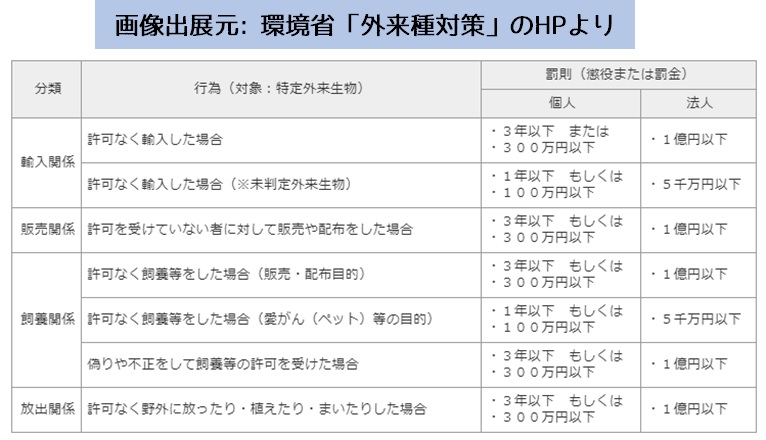

法令違反の際の罰則も掲載されている

そして、皆さんが最も気になるであろう「外来生物法」に違反した際の罰則も確認することができます。

日本の外来種対策のホームページのバナーに、下の図の赤点線で示すように「外来生物法」のバナーがあります。

ここをクリックすると、下の図のページに飛ぶのですが、ここに「罰則について」というリンクがあります。

このリンクをクリックすると、次の図に示すページに移動するのですが、ここに実際の罰則が記載されています。

罰則は個人と法人によって異なりますが、例えば許可なく野外に放ってしまった場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

飼育できなかったからと言って、特定外来生物を近くの池に放流してしまった場合がこれに該当しますが、結構重い罰則が科せられることになりますね。法人の場合には1億円以下の罰金ですよ!

日本の自然環境に影響を与えることをしてしまったということになるので、当たり前かもしれませんが…

これを見ると、無暗に生物を放流する気が無くなりますね。

植物防疫所のホームページ

さて、次に紹介するサイトは、農林水産省の植物防疫所のホームページになります。

植物防疫所は、植物に有害な病害虫の侵入・まん延を防止し、日本の「農業」と「緑」を守るために、輸出入植物及び国内植物の検疫を実施しています (引用元: 植物防疫所ホームページ) 。

日本の環境に影響を与えるのは特定外来生物ばかりではありません。

繁殖力が強く日本の環境を崩してしまう可能性がある植物もありますし、日本古来の植物や農作物に害のある病害虫が付着した植物が輸入されてしまうかもしれません。

そのリスクを限りなくゼロに近づけるために、植物防疫所の活動があります。

この植物防疫所のホームページも全てを説明すると、相当な時間がかかります。今回は、アクアリストが確認をしておいた方が良いと考えられる、海外から輸入される植物 (水草等) に関わる情報のみを紹介します。

アヌビアスやブセファランドラなどは、輸入されるものが多いので、その輸入に影響するであろう情報は最新の情報を確認しておくべきです。

下に示す植物防疫所のホームページのトップに、赤色の点線で科揉まれた「注目情報」というバナーがあります。ここをクリックします。

すると、次の図に示すように、「輸入」「輸出」「法令」等に分けられて、最新の注目情報を得ることが出来るようになっています。

例えば、私の過去の記事で、インドネシアからのブセファランドラの輸入が制限されたことを紹介しました。

この時の記事は、令和2年の輸入に関する記事を辿ると、次の図に示すようなリンクがあります。

このように、私達の知らないところで防疫所の活動も続いております。

いつの間にか海外から輸入される水草に規制がかかっている場合もあるので、2カ月に1度くらいは確認をしておくようにすることをお勧めします。

また、輸入規制が罹った植物も、外国での検査がしっかりと行われていることが分かれば再び植物防疫所のHPで発表がなされます。

法の不知はこれを許さず -自ら情報を取得すること-

外来生物法に限らず、法律に関わる格言として「法の不知はこれを許さず」という言葉があります。

これは、法律を知らずに犯した罪があったとしても、それは決して許されないということです。

例えば、何も知らずに特定外来生物のブラックバスを家に持って帰って飼育してしまったとします。それが明るみになった時に「えっ!?そんな法律 (特定外来生物法) があったの!?知りませんでした!」という言い訳は通用しないということです。

これを防ぐためには、常に自分が意識をして情報 (法律の改正など) を収集する必要があります。

特に特定外来生物法で新たに指定される魚や動物は、ニュース番組で常に報道されるわけではありません。いつの間にか飼育していた生物が特定外来生物に指定されている場合もあるかもしれません。

そうならないためにも、アクアリウムに関わる省庁のホームページは定期的にチェックしていきましょう。

この記事の終わりに

この記事では、熱帯魚や水草水槽を楽しむアクアリストが、定期的に確認をしておくべきサイトを2つ御紹介しました。

1つは環境省の外来生物のホームページ、もう一つは農林水産省の植物防疫所のホームページです。

どちらも日本の政府が発表している情報になりますので、どこよりも正確な情報を得ることができます。

アクアリウムを始めたばかりの方ですと、外来生物の種類を全て把握できていなかったり、知らないうちに近所で捕まえた外来生物を飼育してしまっている可能性もあります。

法律は「知らなかった」という言い訳が通用しないので、最新の情報は自分の手で入手して、法律に従ったマナーあるアクアリウムを楽しんでいきましょう!

このブログでも、アクアリウムに関わる各種規制についての情報を随時御紹介していきたいと思います。